1月19日,搭载“蛟龙”号载人潜水器的“向阳红09”船圆满完成中国大洋35航次第二航段科考任务,抵达毛里求斯靠港补给。本航段是“蛟龙”号首次到西南印度洋执行科考任务,在我国西南印度洋多金属硫化物合同区成功开展9次下潜,平均下潜深度2850米,创下了中国深海科考多项第一,取得众多突破性成果。

低温渗漏区生物群落

开展热点研究 创造多项第一

在地形复杂的深海热液极端环境下开展调查作业,是国际海洋科学研究领域公认的难题,特别是高温热液喷口作为国际海洋学研究热点,“蛟龙”号测量到其温度高达376℃,采集到了高温保压热液流体、多金属硫化物、玄武岩和各种深海生物样品,完成了相关检测设备的精确布放。

本航段是“蛟龙”号在深海热液区的开创性应用,首次在超慢速扩张西南印度洋脊活动热液系统开展载人深潜探测,对西南印度洋多金属硫化物勘探合同区及合同区外不同类型的热液系统进行了精细的调查研究;首次获得西南印度洋脊的热液流体特征;首次精细开展西南印度洋脊不同热液区的生物多样性比较研究;首次在西南印度洋脊东段确认低温热液区等。

热液系统的近底精细调查研究,为合同区的资源评价和环境基线研究、全球尺度下热液生物区系的划分,提供了珍贵而丰富的样品和数据,为大规模碳酸盐岩的成因研究提供了资料。调查证明龙旂热液区是世界上已知的大规模洋中脊热液喷口区之一,具有强烈的热液喷发活动,活动历史长、喷发热液温度高,同时具有较高的生物多样性与生物量。

“蛟龙”号的成功下潜,再次证明其具备的独特深海作业技术优势和稳定的作业性能,还获得了大量数据资料和样品,为我国科学家自主开展深海热液极端环境下的生物、海洋地质等多学科前沿性研究提供了支撑,也为我国科学家引领该区域超慢速扩张洋中脊综合研究提供了可能,改变了只能搭载和利用国外载人潜水器开展研究的被动局面。

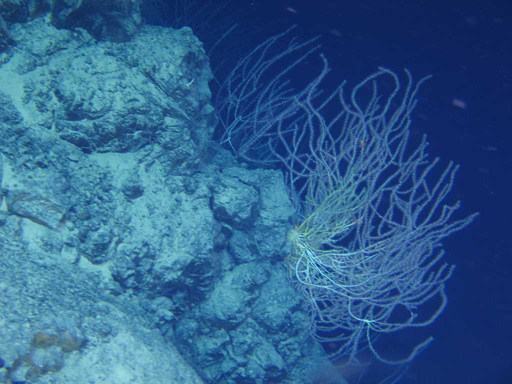

海底生长的珊瑚

人才队伍迅速成长 保障能力不断增强

结合“蛟龙”号下潜科考作业,本航段还顺利开展了包括我国首批女潜航员在内的6名潜航学员下潜培训,学员的生理心理适应能力、环境观测能力、水下通信能力和设备操作保障能力等得到大幅提升,标志着“蛟龙”号业务化运行保障队伍建设取得了新突破。

同时,本航段加大了维护保障技术人员培训力度,根据一专多能的培训目标,实行岗位轮换培训,大部分维护保障技术人员掌握了多项维护保障技能。本航段还开展了下潜科学家培训,3名科学家完成了7个潜次的下潜作业任务,涉及海洋地质、海洋生物、深海装备等不同专业,提高了科学家亲临深海近底观察研究的能力。

海底生长的海葵等生物

“蛟龙”号技术优势突出 作业能力大幅提高

本航段是“蛟龙”号首次在地形复杂的高温热液烟囱区下潜作业,取得了丰富的高质量热液样品和影像资料,获得了高精度的微地形地貌图,其高精度定位能力、定点取样能力和水下通信保障能力再次得到充分验证,技术优势表现突出。

通过“蛟龙”号下潜,我国自主研发的热液保压取样器、多参数电化学传感器、自供电高温探测传感器、多级原位海水微生物采集系统等设备得到成功应用,在热液区生物地质样品获取、热液口物理化学参数探测等方面发挥了重要作用。硫化物生长试验仪、微生物原位富集装置、大型生物诱捕器等作业工具完成水下布放试验,为长期观测提供了技术手段。

据悉,按照计划,“向阳红09”船在完成补给后,将于1月24日再次前往我国西南印度洋多金属硫化物资源矿区开展本航次第三航段科考任务,预计3月下旬返回青岛。

高温大流量热液流体喷出的烟囱体

扫描二维码分享本页面

京公网安备 11010202007799号