一、南昌市概况

(一)南昌市经济发展现状分析

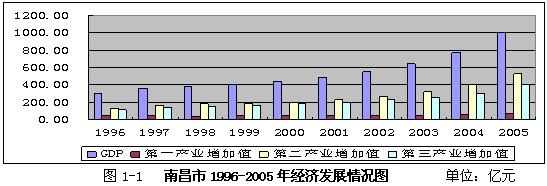

1、产业增加值

1996年-2005年间,南昌市国民生产总值从301.03 亿元增加到1008.00亿元,共计增加706.97 亿元,年均增加78.55亿元,平均增长率14.37%。其中第一产业增加值从1996年的47.28 亿元增加到2005年的73.39 亿元,共计增加26.11亿元,年均增加2.90亿元;第二产业增加值从1996年的137.46 亿元增加到2005年的532.13亿元,共计增加394.67亿元,年均增加43.85亿元;第三产业增加值从1996年的116.29 亿元增加到2005年的402.19亿元,共计增加190.71亿元,年均增加21.19亿元。南昌市国民经济发展速度高于全国同期增长速度,处于健康快速发展的良好时期。

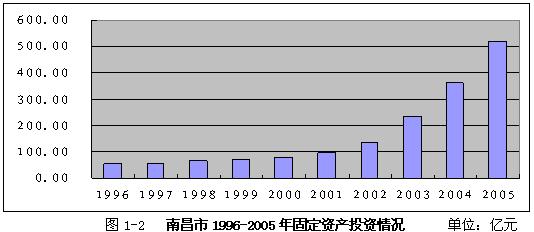

2、固定资产投资情况

“十五”期间,南昌市经济的快速发展,对基础设施的要求越来越高,势必促使固定资产总投资随之增强。1996-2005年间,固定资产总投资从54.41亿元增加到520亿元,固定资产投资数额2005年较1996年增长了9.56倍,年均增长率28.51%,明显高于国内生产总值的增长率14.37%,表明:随着社会经济的快速发展,南昌市的固定资产投资也处于快速增长的发展时期。

(二)南昌市土地资源现状

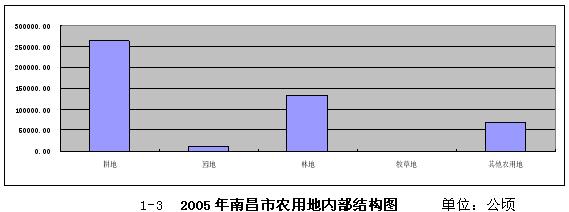

1、农用地

2005年南昌市农用地总计473761.63公顷,占土地总面积的63.74%,较1997年减少3899.53公顷;其中,耕地262302.43公顷,占农用地的55.36%,较1997年减少11876.77公顷;园地9979.48公顷,占农用地的2.11%,较1997年增加313.16公顷;林地131713.82公顷,占农用地的27.80%,较1997年增加8084.27公顷;牧草地990.44公顷,占0.21%,较1997年减少1.70公顷;其他农用地68775.46公顷,占农用地的14.52%,较1997年减少418.49公顷。总体上表明,南昌市农用地呈减少的趋势,尤其是耕地减少幅度较大,林地面积保持增加,表明,南昌市的森林覆盖率有所提高,生态环境得到改善。

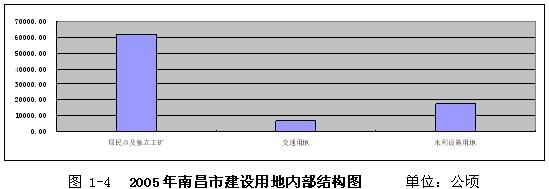

2、建设用地

2005年南昌市建设用地总面积86377.85公顷,占土地总面积的11.62%,较1997年增加11610.59公顷。其中,居民点及独立工矿61621.37公顷,占建设用地的71.34%,交通用地7171.59公顷,占建设用地的8.30%,水利设施用地17584.89公顷,占建设用地的20.36%。

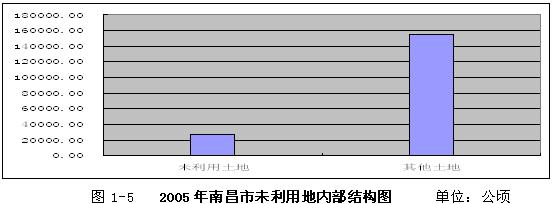

3、未利用地

2005年南昌市未利用地面积183078.86公顷,占全市土地总面积的24.63%。其中,未利用土地27824.21公顷,占未利用地的15.20%;其他土地155254.65公顷,占未利用地的84.80%。南昌市耕地后备资源中可通过土地开发的土地主要是当地的未利用地资源。1997年以来,土地开发增加耕地面积3580.19公顷,其中南昌县119.79公顷,新建县255.19公顷,安义县270.82公顷,进贤县1021.63公顷,湾里区64.19公顷,城区1848.57公顷,因此,随着南昌市土地利用率的提高,南昌市的土地后备将逐渐减少。

二、南昌市社会经济发展与土地利用的关系

(一)人口与土地利用

1、人口与耕地

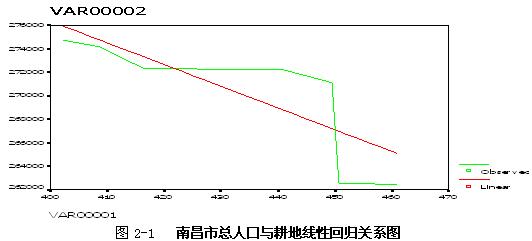

南昌市2005年总人口为475.17万人,耕地总面积为262302.43公顷。运用SPSS软件,以1996-2005年耕地面积为因变量y,以1996-2005年总人口数量为自变量x,建立起耕地面积与总人口之间的线性回归方程:Y= -184.15x+349974.5,如图2-1所示:

F检验统计量的观测值为12.906,对应的概率p=0.009,小于显著性水平a=0.05,说明总人口与耕地之间存在线性回归关系,通过检验。

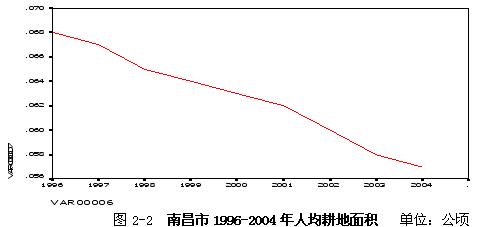

从图2-1可以看出,总人口与耕地数量之间存在反方向变动关系,即总人口越多,耕地数量越少,这也是和实际情况相对应的。南昌市1996年人均耕地面积为0.068 公顷(合计1.024亩),到2005年人均耕地面积降为0.0552 公顷(合计0.828亩),人均耕地共计减少0.0128公顷(合计0.192亩)。

可见总人口越多,人口基数越大,势必使人均耕地减小,另外总人口越多,建设占用耕地数量也有所增加,也造成了人均耕地数量的减少。

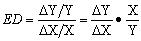

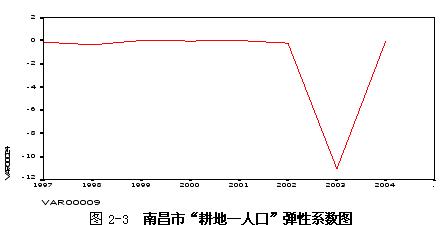

虽人口与耕地之间存在着相互影响的关系,但人口数量与耕地数量之间并不是简单的一一对应关系,为此引进“耕地—人口”弹性系数的概念ED, ,ED表明的是人口数量增加对耕地的影响程度,ED值越大,表明人口增加对耕地的影响越大。通过计算南昌市1997—2004年ED值,如图所2-3示:

,ED表明的是人口数量增加对耕地的影响程度,ED值越大,表明人口增加对耕地的影响越大。通过计算南昌市1997—2004年ED值,如图所2-3示:

从图2-3可看出,1997—2002年ED值都在0附近移动,说明这6年南昌市人口增加对耕地数量的影响较小;2003年ED值最大为-11.09,说明2003年人口增加对耕地数量减少产生较大的影响,这主要是由于2002-2003年耕地面积减少的数量大,为8558.66 公顷;2004年ED为-0.017,绝对值小于1,缺乏弹性,说明2004年南昌市人口增加对耕地数量的影响较小。

2、人口与建设用地

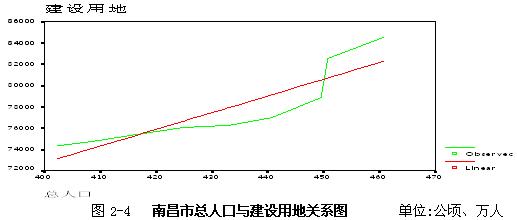

南昌市2005年建设用地总面积为86377.85 公顷,总人口475.17万人,人均建设用地面积181.78平方米。运用SPSS软件分析总人口与建设用地之间的关系,以建设用地面积为因变量y,以总人口为自变量x,可以建立起建设用地与总人口之间的回归方程为:y=156.504x+10160.93,如下图2-4所示:

F检验统计量的观测值为27.421,对应的概率p=0.001,小于显著性水平a=0.05,说明总人口与建设用地之间存在线性回归关系,通过检验。

从图2-4可以看出,南昌市建设用地与总人口之间呈正方向变动关系,即总人口数量越多,建设用地面积越大,这主要是由于人口数量的增加,需要的居住用地以及各项配套设施随之增加,以满足新增人口的各项需求。另外南昌市经济发展,城市规模的扩大,也是建设用地增加的原因之一。

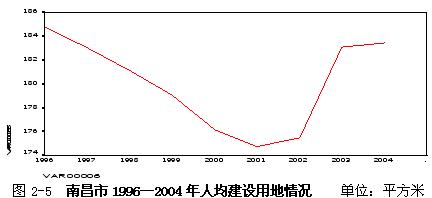

从图2-5可以看出,南昌市人均建设用地面积呈不规则变化趋势,1996年人均建设用地最高为184.76平方米/人,2001年人均建设用地最低为174.71平方米/人。2002年至今,人均建设用地呈现上升的趋势,这与近年来南昌市经济的快速发展,城市化速度加快有着密切的关系。

虽人口与建设用地间也有着一定的联系,但是总人口数量与建设用地之间并不是简单的一一对应关系。为此引进“建设用地—总人口”弹性系数概念,即 ,

, ,

, 值越大,表明人口增加对建设用地的影响越大。通过计算得到1997—2004年

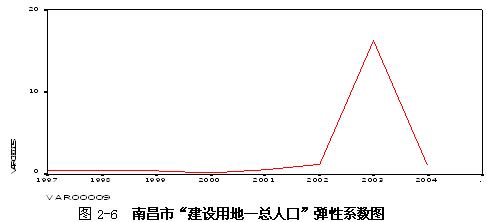

值越大,表明人口增加对建设用地的影响越大。通过计算得到1997—2004年 值,如图2-6所示:

值,如图2-6所示:

从图2-6可以看出。1997—2002年 值的绝对值都小于1,缺乏弹性,说明这6年南昌市人口增加对建设用地的影响比较小;2003年

值的绝对值都小于1,缺乏弹性,说明这6年南昌市人口增加对建设用地的影响比较小;2003年 值最大为16.276,富有弹性,说明2002年南昌市总人口增加对建设用地的影响较大,这主要是由于南昌市2002—2003年建设用地面积增加量大,共计增加建设用地3655.07公顷,占10年增加量的35.86%;2004年

值最大为16.276,富有弹性,说明2002年南昌市总人口增加对建设用地的影响较大,这主要是由于南昌市2002—2003年建设用地面积增加量大,共计增加建设用地3655.07公顷,占10年增加量的35.86%;2004年 值又回到0附近,缺乏弹性,人口增加对建设用地的影响变小。

值又回到0附近,缺乏弹性,人口增加对建设用地的影响变小。

从以上分析可以得出:

(1)耕地数量与人口增加呈反方向变动关系,即人口增加造成人均耕地数量减少,单位耕地的人口承载力升高,同时,建设占用耕地、农业结构调整等原因造成的耕地数量减少,也是造成人口承载力增大的原因。

(2)人口增加与建设用地的增长呈正方向变动,即人口增加需要相应地扩大建设用地以满足其生存和发展需要,同时,建设用地规模的扩大,也受到经济发展水平、固定资产投资、地方政策、自然条件等因素的影响。

(二)经济增长与土地利用

1、国民生产总值与建设用地的关系

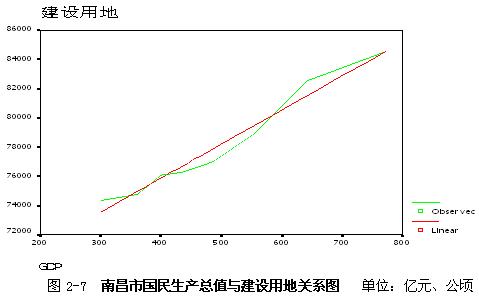

南昌市2005年国民生产总值达到1007.7 亿元,从1996年至今,平均经济增长率达到11.01%,经济发展速度较快。经济的发展势必带动城市基础设施、住房、工业等用地的增加,城市规模有所扩大。运用SPSS软件,以建设用地面积为因变量y,以国民生产总值为自变量x,分析国民生产总值与建设用地之间的关系,得到线性回归方程为:y=23.355x+66529.63,如下图2-7所示:

F检验统计量的观测值为236.364,对应的概率p近似为0,小于显著性水平a=0.05,说明国民生产总值与建设用地之间存在线性回归关系,通过检验。

从图2-7可以看出:国民生产总值与建设用地之间呈正方向变动关系,运用建设用地与国民生产总值之间的弹性关系 ,来表示两者之间的关系,就可以看出因变量(建设用地)对自变量(国民生产总值)变化的反应程度。建设用地-国民生产总值弹性:

,来表示两者之间的关系,就可以看出因变量(建设用地)对自变量(国民生产总值)变化的反应程度。建设用地-国民生产总值弹性: ,可以计算出1997-2004年的建设用地-国民生产总值弹性

,可以计算出1997-2004年的建设用地-国民生产总值弹性 如图2-8所示:

如图2-8所示:

从图2-8可以看出,1997年建设用地-国民生产总值之间的弹性最小为0.03,2003年建设用地-国民生产总值之间的弹性最大为0.289,从2004-2003年连续三年建设用地-国民生产总值之间的弹性呈上升趋势,到2004年建设用地-国民生产总值之间的弹性又有所下降。这说明经济发展与建设用地增加之间存在着一定的关系,但南昌市建设用地-国民生产总值弹性都小于1,表现为缺乏弹性,表明经济发展对建设用地增加有影响,并没有造成南昌市建设用地的大量扩大,这主要是由于南昌市走向节约与集约利用的土地利用方式转变,注重现有建设用地的内部挖潜,农村人均居民点用地从1996年的119.60 下降到2004年的116.89

下降到2004年的116.89 ,城市人均建设用地从1996年的50.72

,城市人均建设用地从1996年的50.72 下降到2004年的46.52

下降到2004年的46.52 ,这都说明南昌市在城市用地扩张的同时,注重提高城市建设用地的集约化水平,没有走简单的盲目依靠城市扩张拉动经济发展的道路,也说明南昌市经济发展的多元化趋势,即拉动经济发展因素多元化。

,这都说明南昌市在城市用地扩张的同时,注重提高城市建设用地的集约化水平,没有走简单的盲目依靠城市扩张拉动经济发展的道路,也说明南昌市经济发展的多元化趋势,即拉动经济发展因素多元化。

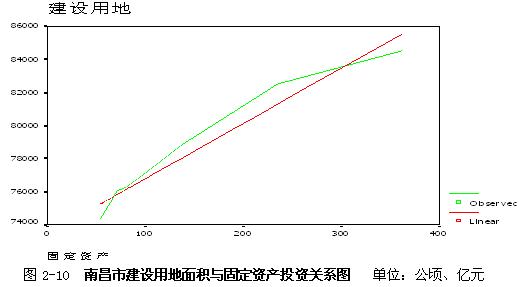

2、固定资产投资与建设用地的关系

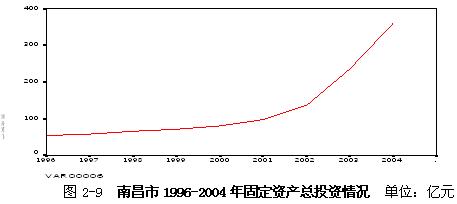

南昌市2004年固定资产投资总额达到361.82亿元,较1996年固定资产投资增加307.41亿元,年均增加34.16亿元,平均年增长率23.43%,说明南昌市固定投资呈快速增长趋势,这与南昌市城市化速度的加快、经济的快速发展有着紧密地联系。

从图2-9可以看出固定资产投资呈逐年上升趋势。运用SPSS软件,以建设用地总量为因变量y,以固定资产投资为自变量x,分析两者之间的线性回归关系,得到线性回归方程为:y=33.341x+73457.44,如图2-10所示:

F检验统计量的观测值为143.051,对应的概率p近似为0,小于显著性水平a=0.05,说明固定资产投资与建设用地之间存在线性回归关系,通过检验。

从图2-10可以看出,固定资产投资与建设用地面积呈正方向变动关系,即固定资产投资增加,建设用地面积也随之增加。为了更加明显地反映固定资产投资与建设用地之间的关系,引进建设用地—固定资产投资弹性 ,

, 表明的是建设用地增加量对新增固定资产投资的反应程度,

表明的是建设用地增加量对新增固定资产投资的反应程度, 。通过计算,可以得到1997-2004年历年的

。通过计算,可以得到1997-2004年历年的 ,如图2-11所示:

,如图2-11所示:

从图2-11可以看出,1997—2004年间,建设用地—固定资产投资弹性( )呈不规则变化趋势,但总体变化趋势与建设用地—国民生产总值弹性相一致。其中1999年

)呈不规则变化趋势,但总体变化趋势与建设用地—国民生产总值弹性相一致。其中1999年 值最大为0.095,2000年

值最大为0.095,2000年 值最小为0.024,从2000-2003年连续三年

值最小为0.024,从2000-2003年连续三年 值呈现连续增大的过程,表明固定资产投资对新增建设用地的影响逐步增加,2004年又出现下降趋势。虽固定资产投资与建设用地之间存在着相应的弹性关系,两者之间相互影响,但

值呈现连续增大的过程,表明固定资产投资对新增建设用地的影响逐步增加,2004年又出现下降趋势。虽固定资产投资与建设用地之间存在着相应的弹性关系,两者之间相互影响,但 值都小于1,表明建设用地与固定资产投资之间缺乏弹性,南昌市固定资产投资对新增建设用地总体影响不大。

值都小于1,表明建设用地与固定资产投资之间缺乏弹性,南昌市固定资产投资对新增建设用地总体影响不大。

建设用地—固定资产投资弹性( )的最大值0.095小于建设用地-国民生产总值之间的弹性最大为0.289,后者是前者的3.04倍,说明单纯固定资产投资对南昌市建设用地的影响小于经济发展对建设用地增加的影响。

)的最大值0.095小于建设用地-国民生产总值之间的弹性最大为0.289,后者是前者的3.04倍,说明单纯固定资产投资对南昌市建设用地的影响小于经济发展对建设用地增加的影响。

固定资产投资增加,用于基本建设的投资无疑也随之增加,基本建设增多推动建设用地的扩张,但是从上面的分析中可以看出,南昌市走集约化土地利用方式,基本建设投资带来的用地需求,主要靠盘活原有存量土地,按照“四查清、四对照”数据,2004年底,南昌市仍有存量土地700.97公顷,其中闲置土地面积575.15公顷,空闲土地面积50.13公顷,批而未供土地面积75.7公顷。因此南昌市未来建设用地需求需要优先考虑现有存量土地,防止土地浪费和损失。

3、国民生产总值与耕地的关系

2005年南昌市耕地总面积为262302.43 公顷,占土地总面积的35.29%,从1996年到2005年耕地共计减少12412.47公顷,年均减少1379.16公顷,可以预计未来10年,随着经济的快速发展,南昌市耕地数量呈逐年减少的趋势。耕地数量的减少主要是因为建设占用、农业结构调整、灾毁等原因,南昌市建设占用耕地的比例为34.59%。经济发展速度的加快、城市化水平的提高等,建设用地需求量不断增加,势必造成部分耕地被占用。

运用SPSS软件,以耕地数量为因变量y,以国民生产总值为自变量x,建立起两者之间的线性回归方程为:y= -28.642x+284206.6,如图2-12所示:

F检验统计量的观测值为42.526,对应的概率p近似为0,小于显著性水平a=0.05,说明国民生产总值与耕地之间存在线性回归关系,通过检验。

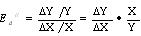

从图2-12可以看出,国民生产总值与耕地面积之间存在着反方向的变动关系,但是实际上耕地数量与国民经济发展之间并不是完全的线性关系,因此引进耕地—国民生产总值弹性( )来剖析两者之间的关系情况。

)来剖析两者之间的关系情况。 可以反映出耕地变化对于国民经济发展的灵敏程度,

可以反映出耕地变化对于国民经济发展的灵敏程度, ,通过计算可以得到1997-2004年历年

,通过计算可以得到1997-2004年历年 值如图2-13所示:

值如图2-13所示:

从图2-13可以看出, 只有2001年略大于0,表明当年耕地面积没有减少,有少量增加,其余年份的

只有2001年略大于0,表明当年耕地面积没有减少,有少量增加,其余年份的 值都小于1,其中2003年的Ed//值最小为-0.1967,表明当年的耕地减少数量较大,并且经济发展对耕地减少产生的影响是最大的,1999-2002年

值都小于1,其中2003年的Ed//值最小为-0.1967,表明当年的耕地减少数量较大,并且经济发展对耕地减少产生的影响是最大的,1999-2002年 值都靠近0值,说明当年耕地减少数量不大,并且经济发展对耕地减少产生的影响几乎不存在。虽济发展对耕地减少之间存在着联系,但从南昌市耕地—国民经济弹性看来,|

值都靠近0值,说明当年耕地减少数量不大,并且经济发展对耕地减少产生的影响几乎不存在。虽济发展对耕地减少之间存在着联系,但从南昌市耕地—国民经济弹性看来,| |值都小于1,说明耕地与国民生产总值之间缺乏弹性,南昌市国民经济发展对耕地减少产生的影响有限。

|值都小于1,说明耕地与国民生产总值之间缺乏弹性,南昌市国民经济发展对耕地减少产生的影响有限。

通过上述分析表明:

(1)经济发展对城市用地规模的扩张有一定的影响,但是都不是很明显,建设用地规模的扩张与城市土地集约利用与否存在着很大的关系,土地利用集约程度很大程度上影响着城市规模扩张的速度。

(2)国民生产总值的提高并不必然带来耕地数量大量的减少,因为生产总值的提高不光依靠新增加的企业带来的经济增长,而且也依靠原有企业科技水平和管理水平的提高。再加上现在国家实行最严格的耕地保护制度,实行占一补一,耕地数量大幅减少的趋势,得到有效的遏制。

(三)城市化与土地利用

1、城市化率与城市规模的关系

随着南昌市经济的快速发展,非农化趋势不断增强,1996-2004年间,南昌市非农业人口共计增加47.64万人,而农业人口只增加了10.86万人,非农业人口增加的数量是农业人口增加数量的4.39倍,表明南昌市人口结构在不断变化,非农业人口在总人口中所占的比例不断提高,并与农业人口比例越来越靠近。

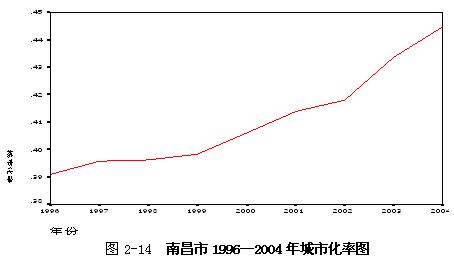

从图2-14可以看出,南昌市1996-2004年间城市化率呈不断提高的态势,从1996年的39.09%提高到2004年的44.47%,城市化率提高了5.38个百分点。

城市化水平的提高,表明城市人口比重的增加,从另外一个侧面也可以反映出城市规模的扩大,南昌市城市建设用地面积从1996年的7977.39 公顷增加到2005年的10562.11公顷,城市用地面积共扩大2584.72 公顷,年均增长率2.85%。

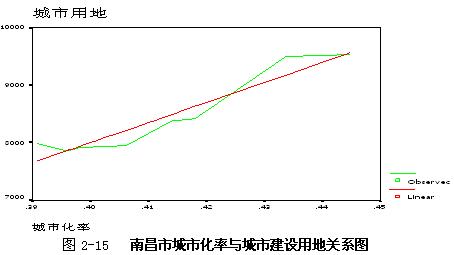

因此城市化率与城市建设用地规模之间存在着相互影响的关系。运用SPSS软件,以城市建设用地面积为因变量y,以城市化率为自变量x,建立起城市建设用地面积与城市化率之间的线性回归方程为:y=34891.06x-5955.608,如图2-15所示:

F检验统计量的观测值为72.781,对应的概率p近似为0,小于显著性水平a=0.05,说明城市化率与城市建设用地之间存在线性回归关系,通过检验。

从图2-15可以看出,城市化率与城市建设用地之间存在着正方向的变动关系,城市化水平的提高,城市的规模相应的就会有所扩大。但是毕竟城市化率反映的只是一个人数的概念,并不能直接地反映出城市建设用地水平。因此为了进一步研究城市化水平与城市建设用地之间的相互影响关系,引进城市建设用地—城市化率的概念,即 ,

, 值反映的是城市化水平提高对城市建设用地扩大的影响度,

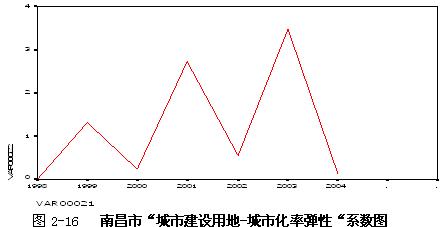

值反映的是城市化水平提高对城市建设用地扩大的影响度, 值越大,表明城市化水平的提高对城市建设用地增加的影响越大。通过计算可以得到南昌市1998-2004年Ed**值,如图2-16所示:

值越大,表明城市化水平的提高对城市建设用地增加的影响越大。通过计算可以得到南昌市1998-2004年Ed**值,如图2-16所示:

从图2-16可以看出,南昌市 值呈不规则分布,基本是高低相间分布,其中1998年

值呈不规则分布,基本是高低相间分布,其中1998年 值为0,即无弹性,说明城市化率对城市建设用地增长没有影响,这是因为1997-1998年城市建设用地保持不变;1999、2001、2003年

值为0,即无弹性,说明城市化率对城市建设用地增长没有影响,这是因为1997-1998年城市建设用地保持不变;1999、2001、2003年 值都比较大,超过了1,富有弹性,说明南昌市这三年城市城市化率的提高对城市建设用地面积的增加存在着较大的影响;2000、2002年两年的

值都比较大,超过了1,富有弹性,说明南昌市这三年城市城市化率的提高对城市建设用地面积的增加存在着较大的影响;2000、2002年两年的 值都处于0-1之间,缺乏弹性,说明南昌市这两年中间城市化率的提高对城市建设用地的增加产生的影响不大。

值都处于0-1之间,缺乏弹性,说明南昌市这两年中间城市化率的提高对城市建设用地的增加产生的影响不大。

2、城市化率与耕地的关系

城市化的进程,表面上表现为农业人口向非农业人口的转移,非农业人口增多,但是从另个侧面来考虑,就会发现:农业人口大量涌入城市,对城市的压力会随之增加,城市规模不向外扩大的话,就很难满足新增非农业人口对城市各项设施的需求。故而城市化率的提高会造成城市规模的扩大,城市规模向边沿农村扩张,势必占用大量耕地,造成耕地数量的减少,因此城市化率与耕地数量之间存在着相应的关系。

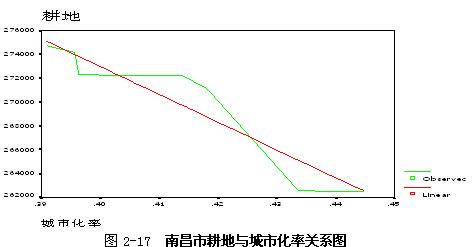

运用SPSS软件,以耕地数量为因变量y,以城市化率为自变量x,建立两者之间线性回归方程为:y= -233200x+366242.7,如图2-17所示:

F检验统计量的观测值为46.230,对应的概率p近似为0,小于显著性水平a=0.05,说明城市化率与耕地面积之间存在线性回归关系,通过检验。

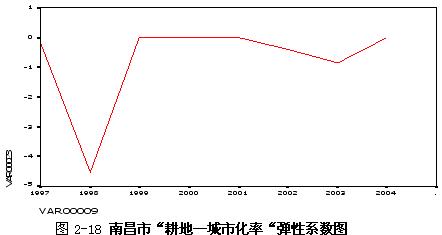

从图2-17可以看出,耕地与城市化水平之间呈反方向变动关系,即城市化水平越高,耕地被占用的数量越大。但城市化率与耕地面积之间的关系并不是简单的一一对应关系,为了更好地研究城市化水平与耕地之间的关系,引进耕地—城市化率 ,这一指标反映的是城市化水平的提高对耕地的影响度,

,这一指标反映的是城市化水平的提高对耕地的影响度,  值越大说明城市化水平提高对耕地面积产生的影响越大。通过计算南昌市1997—2004年

值越大说明城市化水平提高对耕地面积产生的影响越大。通过计算南昌市1997—2004年 值,如2-18图所示:

值,如2-18图所示:

从图2-18可以看出,南昌市1998年的 值最大为-4.52930,富有弹性,说明南昌市1998年城市化水平的提高对耕地数量的减少影响较大;其余年份|

值最大为-4.52930,富有弹性,说明南昌市1998年城市化水平的提高对耕地数量的减少影响较大;其余年份| |都小于1,缺乏弹性。说明这些年南昌市城市化水平的提高对耕地数量的减少影响不稳定,既有大于1的富有弹性,又有小于1的缺乏弹性,

|都小于1,缺乏弹性。说明这些年南昌市城市化水平的提高对耕地数量的减少影响不稳定,既有大于1的富有弹性,又有小于1的缺乏弹性,

从上面分析表明:

(1)南昌市城市化率对城市建设用地规模有着显著的影响,城市化水平的提高,伴随着城市规模的扩大;城市规模的扩大,城市化水平也会受到影响和拉升,两者是相辅相成的。南昌市城市人口非农业人口从1996年的157.27万人,增加到2004年的204.91万人,城市用地规模从1996年的7977.39公顷增加到2004年的9532.11公顷,新增城市非农业人口平均城市用地32 ,虽然新增人口人均城市用地较低,已经体现了节约与集约利用的土地利用观念,但是新增非农业人口基数大,仍然对城市用地产生很大的影响。

,虽然新增人口人均城市用地较低,已经体现了节约与集约利用的土地利用观念,但是新增非农业人口基数大,仍然对城市用地产生很大的影响。

(2)南昌市城市化率对耕地减少的较大影响是暂时性的,不具有连续性,即非农业人口的大量增加,城市规模扩大,初期占用大量的耕地,但是根据“占一补一”的土地利用政策,以后耕地数量减少的趋势得到减缓,城市化率对城市用地规模的扩大影响减弱。

三、协调社会经济发展与土地利用的对策和建议

(一)盘活存量土地,节约集约利用

盘活存量土地应该与全市工业结构调整结合起来。要合理规划布局工业园区,并制定配套的财政、金融等政策促进积极引导工业企业向园区集中,加快市区产业前景良好的工业企业“退城进园”。同时要要盘活城镇公共、特殊用地。该类用地平面和空间利用程度较低,甚至还出现土地空闲。公共、特殊用地限制了商贸业发展用地的需求,造成黄金地段没有黄金效益,可适当提高其建筑密度和容积率,通过挖掘内部潜力来盘活此类土地。最后要清查土地闲置数量等情况,对于闲置两年以上的土地,要依法予以收回。

在盘活土地存量的同时,要注重土地集约利用。首先,要推进工业园区土地节约集约利用。根据南昌市“十一五”规划的要求,对投资2000万元以下的非高新技术工业项目不再供地,只提供标准厂房;园区内工业项目投资强度不低于50万元/亩,容积率不低于0.5,建筑系数不低于30%,行政办公和生活服务设施面积不高于7%。稳步提高单项土地产出率;其次,农村居民点建设用地应当节约集约用地。

(二)控制建设用地规模,保障重点建设用地供应

应严格控制建设用地规模,防止城市规模摊大饼式地无限扩张,在进行新增建设用地总量控制的同时,也要优化土地供应方式和结构,确保国家和地方重点建设项目的土地供给,优先安排基础设施用地,保障交通设施和公共设施用地,创造良好的城市环境,探索推行基础设施先导的土地利用模式;从南昌市经济发展战略布局考虑,实行“园区板块推进计划”,引导工业“退城进园”,这有利于盘活存量土地和提高土地利用效益,因此应在土地供应上予以支持。

(三)不断完善各级土地市场,提高城镇建设用地的利用效率

土地价格的形成有其严格的人文社会经济背景,一定区域内土地价格的形成是社会各种生产要素综合竞争和相互影响的结果,任何类型土地价格的形成都有其经济合理性内涵。分析一定区域内土地(房地产)市场的价格走势,对划定合理的土地利用区和土地利用发展区,增强土地利用规划和城市规划的弹性,制定土地利用年度计划和土地用途管制规定都有着重要意义。

一般来讲,城镇区域内某一项土地(房地产)的价格上涨,客观上反映该项用地需求量上升或者供给偏紧,经过细致分析揭示这种价格上涨的原因,制定合理的土地利用计划。值得一提的是,土地市场价格机制也可以引入到农用地转用上来,为此,政府要从征地主体的角色上退下来,只要符合土地利用总体规划和城镇规划,农用地转用价格谈判完全可以交由转用的两大市场主体(建设用地单位和农民集体经济组织)进行,政府只负责其中的用地审批和登记发证工作,减少对农用地转用的政府干预,化解目前征地过程中出现的各种矛盾。

(四)加大土地利用规划与实施的公众参与和监督

依法公告土地利用总体规划。规划经批准后,将规划目标、规划期限、规划范围、土地利用分区与土地规划用途等规划内容向全社会公告,便于公众参与、社会共同监督规划的实施。国土资源监察部门对各部门、单位实施规划情况监督、检查。定期或不定期对规划执行情况进行巡回检查,严格执法,对违反规划的土地利用行为进行查处和曝光。

扫描二维码分享本页面

京公网安备 11010202007799号