1.概述

监测与分析结果表明:近30年来,中国沿海海平面总体呈波动上升趋势,平均上升速率为2.6毫米/年,高于全球平均水平。

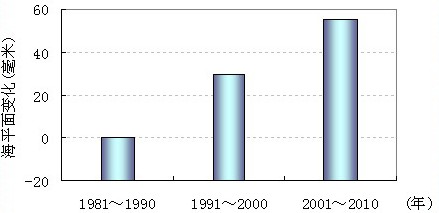

2001~2010年,中国沿海的平均海平面总体处于历史高位,比1991~2000年的平均海平面高25毫米,比1981~1990年的平均海平面高55毫米。其中,上升最为明显的岸段是天津、山东、江苏和海南沿海,辽宁、上海、浙江、福建、广东和广西沿海次之,河北沿海上升最为缓慢。

2010年,中国沿海海平面比常年*高67毫米,与2009年海平面基本持平。受气候变化及其它因素的影响,2010年中国沿海海平面变化时间特征和区域特征明显,渤海、黄海2月份海平面和南海10月份海平面均为近30年来同期最高值;与2009年相比,福建以北沿海海平面偏高,福建以南沿海海平面偏低。

2010年,在全球气候变化和海平面上升累积效应作用下,辽宁、河北和山东等省的部分沿海地区海水入侵与土壤盐渍化范围呈扩大趋势;长江口和珠江口遭遇多次咸潮入侵,福建等沿海地区不同程度地受到风暴潮的影响,给当地人民的生产生活和经济社会的可持续发展造成了一定的危害。

预计未来30年,中国沿海海平面还将继续上升,比2010年升高80~130毫米,沿海各级政府应密切关注其变化和由此带来的影响。

2.中国海平面变化状况

2.1 全海域海平面变化状况

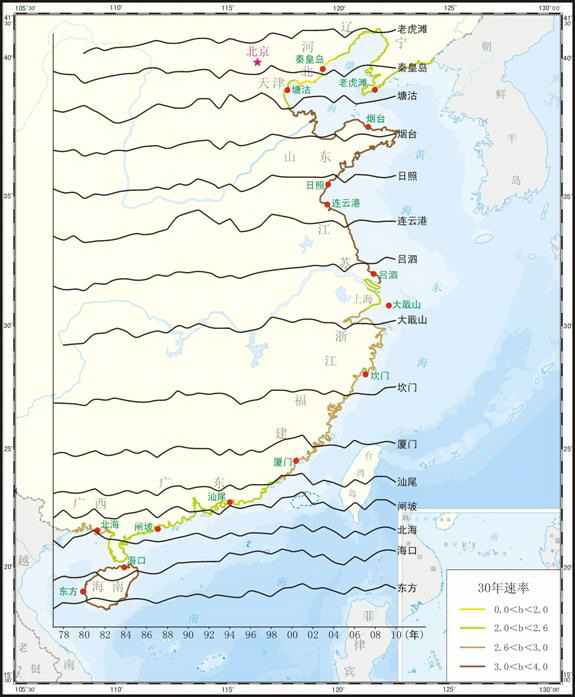

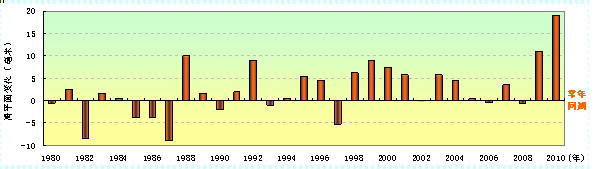

监测与分析结果表明:中国沿海海平面呈波动上升趋势(图1),平均上升速率为2.6毫米/年。

图1 中国沿海主要监测站海平面变化

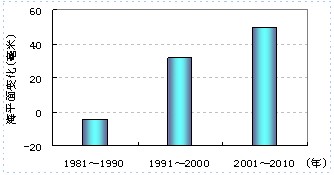

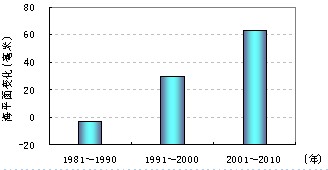

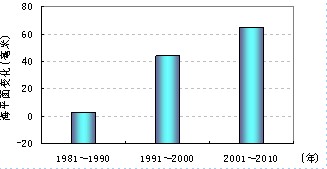

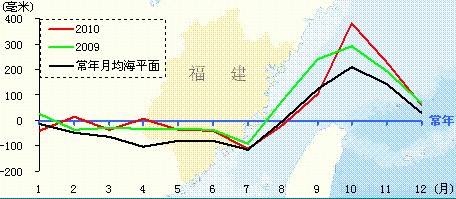

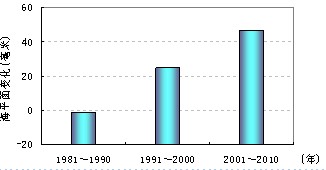

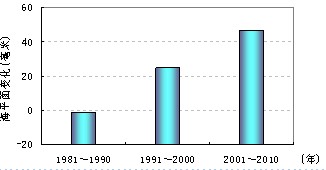

近30年,中国沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,中国沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高25毫米,比1981~1990年的平均海平面高55毫米(图2)。

图2 中国沿海海平面年代际变化

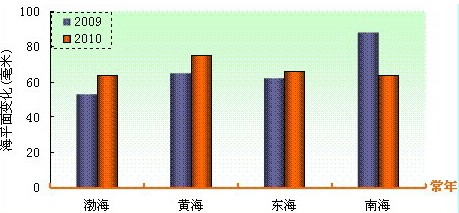

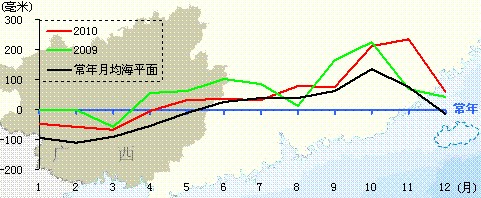

2010年,中国沿海海平面比常年高67毫米;与2009年相比基本持平,但存在明显的空间差异,渤海和黄海沿海海平面分别上升11毫米和10毫米,东海沿海略有上升,南海沿海下降24毫米(图3)。

图3 2010年中国各海区沿海海平面变化

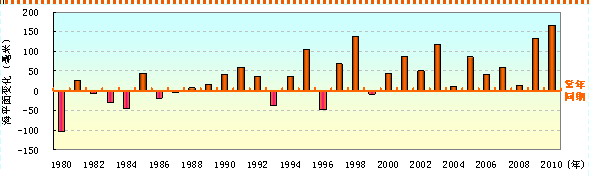

2010年2月份,受大气环流和海面气压偏低等因素的影响,中国福建以北沿海海平面较常年同期显著偏高,达166毫米,为30年来最高值(图4)。

图4 中国福建以北沿海近30年2月份海平面变化

2010年10月份,受气压偏低、台风和强降水等因素的影响,中国南海平均海平面达30年来最高值,比常年同期高153毫米(图5)。

图5 南海沿海近30年10月份海平面变化

全球海平面变化

全球气候变暖造成海水膨胀、极地冰盖和陆源冰川冰帽等融化,是引起全球海平面上升的主要原因。局地海平面变化,还受到地面沉降、季风和海流等局部因素变化的影响。验潮资料显示,20世纪全球平均海平面上升速率约为1.7毫米/年;卫星高度计资料显示,1993~2009年期间全球平均海平面上升速率约为3毫米/年。第四次IPCC评估报告预测,21世纪全球海平面将上升18~59厘米。

2.2 海区海平面变化状况

渤海沿海

渤海沿海海平面平均上升速率为2.5毫米/年。

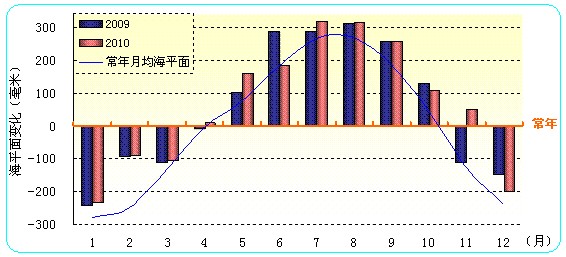

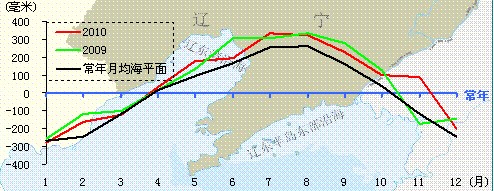

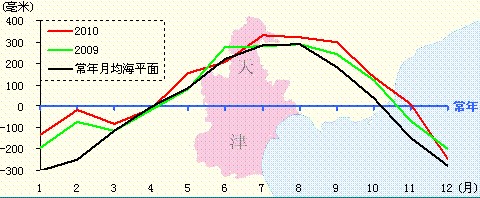

2010年,渤海沿海海平面比常年高64毫米;与2009年相比,总体上升11毫米。受气压偏低以及冬季风偏弱等因素的影响,2月份和11月份海平面较常年同期分别偏高156毫米和178毫米;受气压偏高以及夏季风偏弱等因素的影响,6月份海平面比2009年同期偏低101毫米,接近常年同期(图6)。

图6 2010年渤海沿海月平均海平面变化

黄海沿海

黄海沿海海平面平均上升速率为2.8毫米/年。

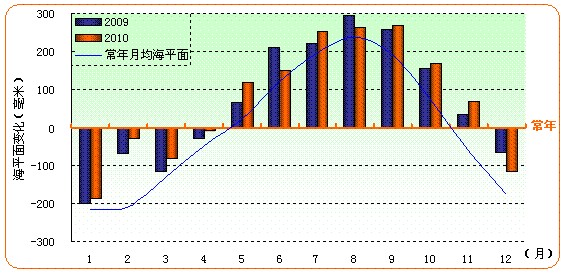

2010年,黄海沿海海平面比常年高75毫米;与2009年相比,总体上升10毫米。受气温偏高、气压偏低以及冬季风偏弱等因素的影响,2月份和11月份海平面分别比常年同期偏高178毫米和133毫米;受气压偏高以及夏季风偏弱等因素的影响,6月份海平面比2009年同期偏低61毫米,接近常年同期(图7)。

图7 2010年黄海沿海月平均海平面变化

东海沿海

东海沿海海平面平均上升速率为2.8毫米/年。

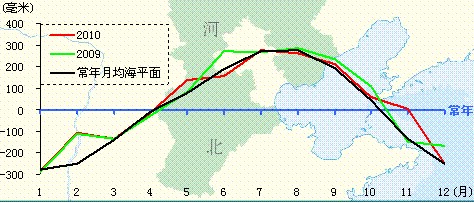

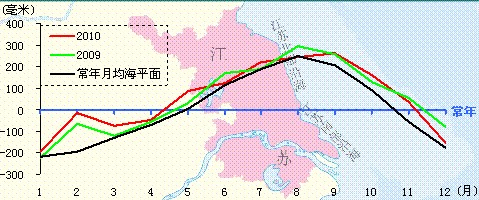

2010年,东海沿海海平面比常年高66毫米;与2009年相比,略有偏高。受气温偏高、气压偏低以及冬季风减弱等因素的影响,2月份海平面比常年同期偏高130毫米;受异常风场等因素的影响,8月份和9月份海平面明显偏低,比常年同期分别偏低29毫米和8毫米,比2009年同期分别偏低111毫米和109毫米;受气压偏低、降水以及台风等因素的影响,10月份海平面明显偏高,比常年同期和2009年同期分别偏高139毫米和90毫米(图8)。

图8 2010年东海沿海月平均海平面变化

南海沿海

南海沿海海平面平均上升速率为2.5毫米/年。

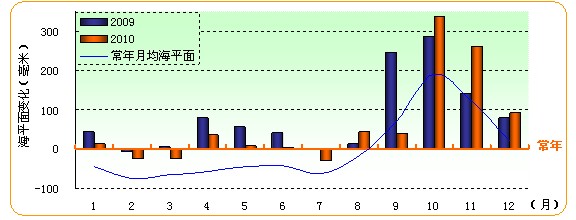

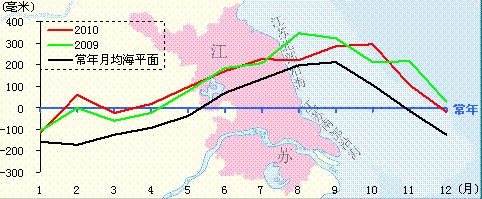

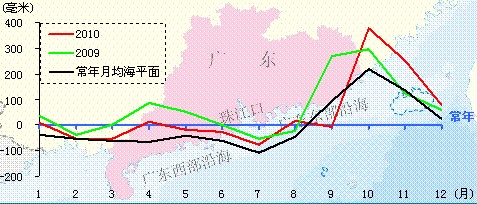

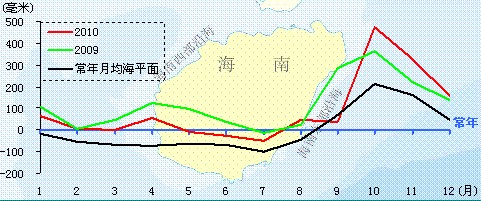

2010年,南海沿海海平面比常年高64毫米;与2009年相比,总体偏低24毫米。1~7月海平面均低于2009年同期海平面;受气压偏低、降水以及台风等因素的影响,10月份和11月份海平面明显上升,均为30年同期最高,分别较常年同期偏高148毫米和139毫米,较2009年同期偏高51毫米和117毫米(图9)。

图9 2010年南海沿海月平均海平面变化

表1 2010年中国各海区沿海海平面变化

|

海 区 |

上升速率 (毫米/年) |

与常年比较 (毫米) |

与2009年比较 (毫米) |

未来30年(相对于2010年)预测 (毫米) |

|

渤 海 |

2.5 |

64 |

11 |

74~122 |

|

黄 海 |

2.8 |

75 |

10 |

81~128 |

|

东 海 |

2.8 |

66 |

4 |

83~132 |

|

南 海 |

2.5 |

64 |

-24 |

78~130 |

|

全海域 |

2.6 |

67 |

-1 |

80~130 |

3.各省(自治区、直辖市)沿海海平面变化及影响状况

近30年,中国沿海各省(自治区、直辖市)的年代际海平面变化呈现明显的区域性差异。其中,上升最为明显的岸段是天津、山东、江苏和海南沿海,辽宁、上海、浙江、福建、广东和广西沿海次之,河北沿海上升最为缓慢(表2)。

表2 中国沿海各省(自治区、直辖市)年代际海平面变化(单位:毫米)

|

|

2001~2010年与 1991~2000年相比 |

2001~2010年与 1981~1990年相比 |

|

辽 宁 |

20 |

55 |

|

河 北 |

9 |

18 |

|

天 津 |

31 |

62 |

|

山 东 |

30 |

66 |

|

江 苏 |

21 |

62 |

|

上 海 |

14 |

47 |

|

浙 江 |

22 |

46 |

|

福 建 |

33 |

50 |

|

广 东 |

20 |

57 |

|

广 西 |

22 |

48 |

|

海 南 |

29 |

69 |

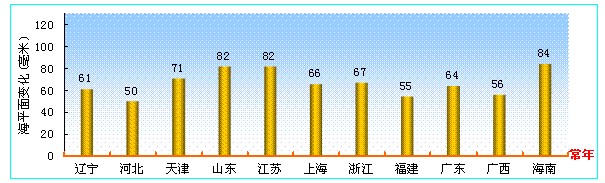

2010年,中国沿海各省(自治区、直辖市)海平面均高于常年。其中,山东、江苏和海南沿海海平面明显偏高,分别比常年高82毫米、82毫米和84毫米;天津次之,为71毫米;其它沿海地区介于50~67毫米之间(图10)。

图10 2010年中国沿海各省(自治区、直辖市)海平面与常年比较

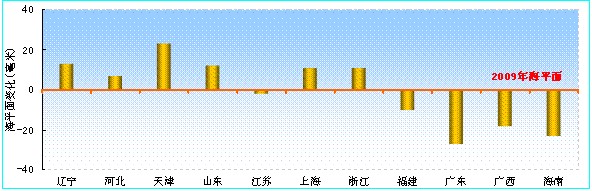

与2009年相比,中国沿海各省(自治区、直辖市)海平面变化具有明显区域特征,福建北部沿海海平面偏高,福建南部沿海(包括福建)海平面偏低。其中,天津沿海偏高23毫米,辽宁、山东、上海和浙江沿海偏高11~13毫米,广东沿海偏低27毫米,福建、广西和海南沿海偏低10~23毫米,江苏沿海基本持平(图11)。

图11 2010年中国沿海各省(自治区、直辖市)海平面与2009年比较

海平面上升与咸潮入侵

在潮汐作用下,海水会沿河道自河口向上游上溯,海水倒灌进入河道与河水混合,形成咸潮入侵,多发于枯水期。海平面上升的累积作用,使沿海地区潮水沿河上溯加强,不仅会引起河道泥沙沉积的变化,也会影响沿海地区的淡水供应和饮用水水质。我国的长江口和珠江口是受咸潮入侵影响较为严重的地区,对生产活动影响显著。

3.1 辽宁

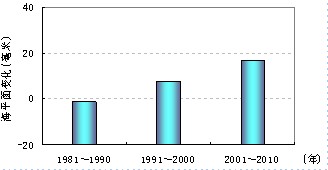

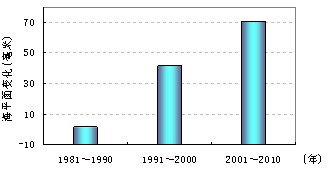

近30年,辽宁沿海的年代际海平面呈现明显的上升趋势。自2001年以来,海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约20毫米,比1981~1990年的平均海平面高约55毫米(图12)。

图12 辽宁沿海年代际海平面变化

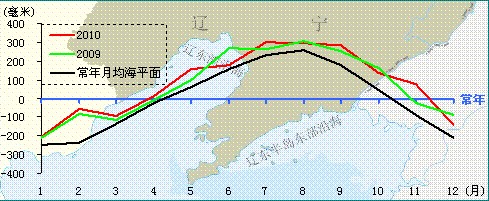

2010年,辽宁沿海海平面比常年高61毫米,比2009年高13毫米。

辽东半岛东部沿海,2010年各月海平面均高于常年同期,其中2月份和11月份海平面显著高于常年同期,分别高178毫米和162毫米。与2009年同期相比,11月份海平面偏高99毫米,6月份海平面偏低89毫米(图13)。

图13 辽东半岛东部沿海海平面变化

2010年,辽东湾沿海11月份海平面比常年同期偏高207毫米,比2009年同期偏高261毫米。6月份海平面比2009年同期偏低111毫米(图14)。

图14 辽东湾沿海海平面变化

在海平面上升等因素的影响下,辽宁沿海大部分地区的海水入侵距离和土壤盐渍化程度均有所增加,其中锦州监测区的海水入侵最大离岸距离为14千米,矿化度最高达3.433克/升,严重威胁人民群众的饮水安全。

辽宁的营口、锦州等地区海岸侵蚀严重,海平面上升加剧了海岸侵蚀程度,营口部分岸段的侵蚀速率接近5米/年,滨海生态环境和农田受损。

辽宁沿海各地针对海水入侵和土壤盐渍化状况,因地制宜,通过修建防洪蓄水堤坝、减少地下水开采、建设地下帷幕坝和防潮闸等工程,积极应对海平面上升的影响。

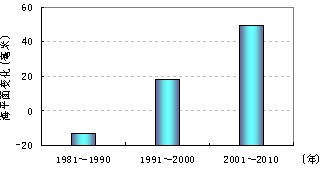

3.2 河北

近30年,河北沿海的年代际海平面上升缓慢。自2001年以来,河北沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约9毫米,比1981~1990年的平均海平面高约18毫米(图15)。

图15 河北沿海年代际海平面变化

2010年,河北沿海海平面比常年高50毫米,比2009年高7毫米。

2010年,河北沿海2月份和11月份海平面显著偏高,分别比常年同期偏高142毫米和138毫米;与2009年同期相比,11月份海平面偏高153毫米,6月份海平面偏低115毫米(图16)。

图16 河北沿海海平面变化

在海平面上升和地下水位下降等因素的作用下,河北沿海继续受到海岸侵蚀和土壤盐渍化等灾害的影响。海岸侵蚀对北戴河的滨海环境造成了比较严重的威胁,部分海滩后退近100米,损失面积超过30万平方米;沧州部分沿海地区的土壤盐渍化程度较重,影响了农业生产和人民生活。

2011年,在河北北部沿海,2月26日、3月12日、3月27日和4月23日前后是天文大潮期,极易发生温带风暴潮与天文大潮叠加的情形,形成灾害性高潮位,相关部门应高度重视。

3.3天津

近30年,天津沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,天津沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约31毫米,比1981~1990年的平均海平面高约62毫米(图17)。

图17 天津沿海年代际海平面变化

2010年,天津沿海海平面比常年高71毫米,比2009年高23毫米。

2010年,天津沿海2月份海平面比常年同期显著偏高232毫米;9~11月海平面均高于2009年同期,平均偏高50毫米(图18)。

图18 天津沿海海平面变化

天津沿岸属于粉砂淤泥质平原海岸,受地下水位降低、地面压实等因素的影响,天津沿岸部分地区的地面沉降明显,其中滨海新区内部分街道的地面高程已经位于海平面之下,导致海河泄洪能力降低、市政排水困难、风暴潮致灾程度加剧。

天津高度重视海平面上升的影响,在国内率先将海平面上升影响纳入《天津滨海新区城市总体规划(2009-2020年)》和《天津滨海新区综合防灾专项规划(2009-2020年)》等规划。

2011年2月21日、3月7日、3月22日和4月20日前后是天文大潮期,如遇温带风暴袭击,极易形成灾害性高潮位,相关部门应密切关注。

3.4山东

近30年,山东沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,山东沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约30毫米,比1981~1990年的平均海平面高约66毫米(图19)。

图19 山东沿海年代际海平面变化

2010年,山东沿海海平面比常年高82毫米,比2009年高12毫米。

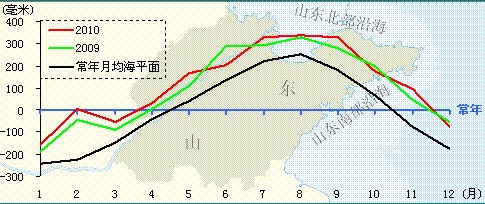

2010年,山东北部沿海各月海平面均高于常年同期;其中,2月份海平面显著偏高226毫米,9月份和11月份海平面分别偏高107毫米和150毫米(图20)。

图20 山东北部沿海海平面变化

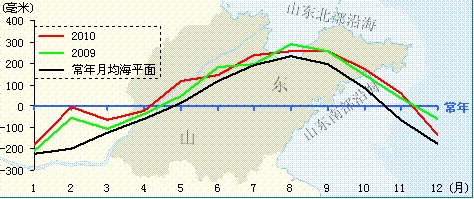

2010年,山东南部沿海各月海平面均高于常年同期,其中,2月份海平面显著偏高196毫米(图21)。

图21 山东南部沿海海平面变化

海平面上升加大了山东沿海部分岸段的海岸侵蚀、海水入侵和土壤盐渍化程度,烟台部分岸段的最大年侵蚀距离超过4米,滨州的重度海水入侵距离超过21千米;山东沿海部分地区的土壤盐渍化程度呈加重趋势,工农业生产受到影响。

山东沿海地区通过采取禁止非法采砂、生态恢复、岸线整治和修复等措施,努力减缓海岸侵蚀和海水入侵程度。

2011年2月5日、2月20日、3月6日、3月21日、4月5日和4月20日前后是天文大潮期,山东半岛北部沿海如遭遇温带风暴,风暴增水和天文大潮叠加,易形成灾害性高潮位;7月16日、7月31日、8月14日和8月30日前后是天文大潮期,山东半岛南部沿海如遭遇热带风暴北上,极易发生风暴增水、季节性高海平面和天文大潮三者叠加的情况,形成灾害性高潮位。

3.5 江苏

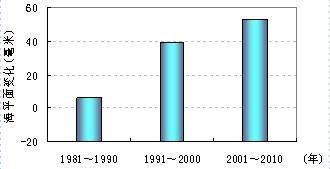

近30年,江苏沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,江苏沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约21毫米,比1981~1990年的平均海平面高约62毫米(图22)。

图22 江苏沿海年代际海平面变化

2010年,江苏沿海海平面比常年高82毫米,与2009年基本持平。

2010年,江苏北部沿海2月份海平面比常年同期偏高181毫米,比2009年同期偏高48毫米;8月份海平面比2009年同期偏低51毫米(图23)。

图23 江苏北部沿海海平面变化

2010年,江苏南部沿海各月海平面均高于常年同期;其中,2月份和10月份海平面比常年同期分别高230毫米和192毫米。8月份海平面比2009年同期偏低128毫米(图24)。

图24 江苏南部沿海海平面变化

江苏沿岸地势低平,海岸线平直,多为淤积海岸,受海平面上升的影响,侵蚀海岸长度约占到海岸线总长的三分之一。江苏应采取相应措施,保护滨海湿地,尤其是滩涂资源,减缓海岸侵蚀,应对海平面上升的影响。

2011年7月19日、8月16日、8月31日、9月14日和9月29日前后是天文大潮期,易发生风暴增水、季节性高海平面和天文大潮三者叠加的情况,形成灾害性高潮位,相关部门应特别关注。

3.6 上海

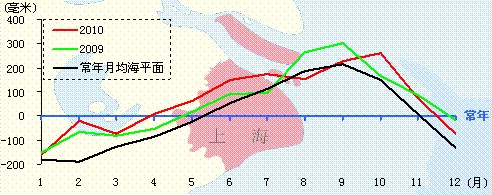

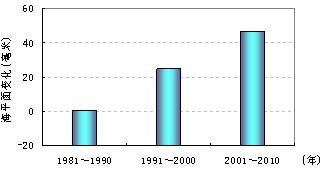

近30年,上海沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,上海沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约14毫米,比1981~1990年的平均海平面高约47毫米(图25)。

图25 上海沿海年代际海平面变化

2010年,上海沿海海平面比常年高66毫米,比2009年高11毫米。

2010年,上海沿海2月份和10月份海平面比常年同期分别偏高168毫米和112毫米。与2009年同期相比,10月份海平面偏高96毫米,8月份海平面偏低109毫米(图26)。

图26上海沿海海平面变化

在海平面上升的背景下,上海继续受到咸潮入侵的影响,1~3月共发生3次较严重的咸潮入侵,累计19天。相关部门适时启动咸潮入侵应急预案,确保了全市供水安全。

上海是我国地面沉降最严重的地区之一,为减缓地面沉降速度,上海建立了覆盖全市的地面沉降监测网络,通过限制地下水开采和人工回灌等措施控制地面沉降,沉降速率由最高的100毫米/年降低到7毫米/年,有效地降低了相对海平面上升的影响。

2011年2月4日、2月19日、11月11日、11月26日、12月10日和12月25日前后是天文大潮期,易发生咸潮入侵,建议相关部门积极采取预防措施。

3.7 浙江

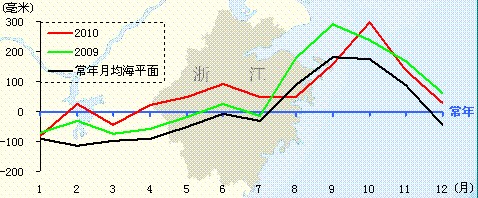

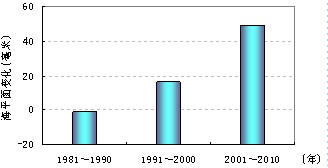

近30年,浙江沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,浙江沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约22毫米,比1981~1990年的平均海平面高约46毫米(图27)。

图27 浙江沿海年代际海平面变化

2010年,浙江沿海海平面比常年高67毫米,比2009年高11毫米。

2010年,浙江沿海2~7月海平面持续偏高,其中,2月份海平面较常年同期偏高139毫米。与2009年同期相比,10月份海平面偏高62毫米;8~9月海平面平均偏低133毫米(图28)。

图28 浙江沿海海平面变化

10月下旬,浙江沿岸海域遭受了近10年来最强温带风暴袭击,且恰逢天文大潮期,部分岸段的潮位超过了当地警戒潮位,造成了漫堤和海水倒灌,给沿岸地区居民生活带来了不利影响。

每年8~10月是浙江沿岸台风风暴潮的高发期,也是季节性高海平面期。2011年8月15日、8月30日、9月14日、9月29日、10月13日和10月28日前后是天文大潮期,季节性高海平面和天文大潮叠加,将加重风暴潮灾害,应引起相关部门高度重视。

3.8 福建

近30年,福建沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,福建沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约33毫米,比1981~1990年的平均海平面高约50毫米(图29)。

图29 福建沿海年代际海平面变化

2010年,福建沿海海平面比常年高55毫米,比2009年低10毫米。

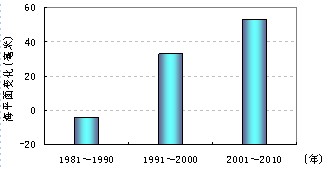

2010年,福建沿海10月份的海平面明显升高,较常年同期和2009年同期分别偏高174毫米和91毫米。与2009年同期相比,7~9月海平面持续偏低,平均低84毫米(图30)。

图30 福建沿海海平面变化

9月10日,台风“莫兰蒂”在石狮登陆,恰逢季节性高海平面和天文大潮期,造成堤防、电力、交通设施受损,100多万人受灾,经济损失超过3亿元。

10月23日,台风“鲇鱼”在漳浦登陆,受风暴增水、天文大潮和海平面偏高等因素的共同影响,60余万人受灾,经济损失约26亿元。

每年8~10月是福建沿海台风风暴潮高发期,2011年8月16日、8月31日、9月14日、9月29日、10月13日和10月28日前后是天文大潮期,如遇风暴潮袭击,极易成灾。如发生在10月份,年极高海平面会加重灾害。

风暴潮过程对海平面计算的影响

海平面是消除潮汐、波浪或其它扰动因素后海水的平均高度,一般是通过计算一段时期内观测水位的平均值得到,其变化主要是由气候变化和陆地升降等因素引起。风暴潮是由热带气旋、温带气旋等强烈的大气扰动引起的海水异常升降,其持续时间为数小时到数天,对年平均海平面的计算基本没有影响,对月平均海平面的计算有一定影响,但一般不会改变海平面变化的主要特征。例如2010年9月,福建沿海发生了3次风暴潮,但其月平均海平面仍偏低。

东

span style=';z

3.9 广东

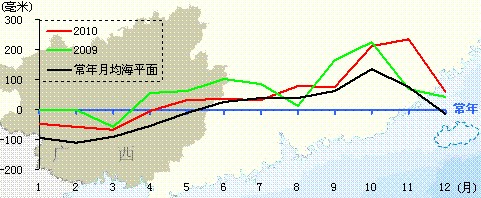

30年,广东沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,广东沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约20毫米,比1981~1990年的平均海平面高约57毫米(图31)。

图31 广东沿海年代际海平面变化

2010年,广东沿海海平面比常年高64毫米,比2009年低27毫米。

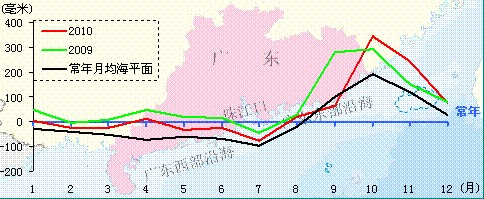

2010年,广东东部沿海1~8月海平面均高于常年同期,略低于2009年同期;10月份和11月份海平面明显偏高,分别较常年同期偏高154毫米和123毫米。9月份海平面偏低,分别较常年同期和2009年同期偏低33毫米和212毫米(图32)。

图32 广东东部沿海海平面变化

2010年,珠江口沿海海平面10月份海平面较常年同期高103毫米,9月份海平面明显偏低,较常年同期和2009年同期分别低73毫米和227毫米(图33)。

图33 珠江口沿海海平面变化

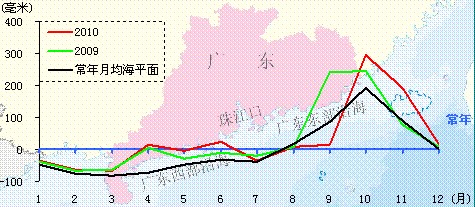

2010年,广东西部沿海10月份和11月份海平面明显偏高,分别较常年同期偏高156毫米和119毫米;9月份海平面明显偏低,分别较常年同期和2009年同期低101毫米和274毫米(图34)。

图34 广东西部沿海海平面变化

2010年4月,广东沿海海平面偏高,我国西南地区大旱使珠江上游来水减少,珠江口遭遇严重的咸潮入侵,最大氯度值超过5200毫克/升,严重影响了当地的工农业生产和人民生活。

2011年9~11月,广东沿海为季节性高海平面期,9月15日、9月30日、10月13日、10月28日、11月11日和11月26日前后是天文大潮期,极易加重风暴潮和咸潮入侵灾害,相关部门应密切关注。

3.10 广西

近30年,广西沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,广西沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约22毫米,比1981~1990年的平均海平面高约48毫米(图35)。

图35 广西沿海年代际海平面变化

2010年,广西沿海海平面比常年高56毫米,比2009年低18毫米。

2010年,广西沿海10月份和11月份海平面明显偏高,分别比常年同期高76毫米和158毫米。与2009年同期相比,11月份海平面偏高166毫米(图36)。

图36 广西沿海海平面变化

受海平面上升和人为活动影响,红树林顶级群落趋于衰退,连片天然红树林存在破碎化迹象。广西在不断加强红树林保护工作的基础上,积极开展红树林研究和人工造林生态恢复工作,通过人工林增加红树林覆盖面积,红树林总面积超过83平方公里,有效缓解海平面上升的影响。

2011年9~11月,广西沿海为季节性高海平面期,9月6日、10月30日和11月27日前后是天文大潮期,如遇风暴潮袭击,极易成灾,应引起高度重视。

3.10 广西

近30年,广西沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,广西沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约22毫米,比1981~1990年的平均海平面高约48毫米(图35)。

图35 广西沿海年代际海平面变化

2010年,广西沿海海平面比常年高56毫米,比2009年低18毫米。

2010年,广西沿海10月份和11月份海平面明显偏高,分别比常年同期高76毫米和158毫米。与2009年同期相比,11月份海平面偏高166毫米(图36)。

图36 广西沿海海平面变化

受海平面上升和人为活动影响,红树林顶级群落趋于衰退,连片天然红树林存在破碎化迹象。广西在不断加强红树林保护工作的基础上,积极开展红树林研究和人工造林生态恢复工作,通过人工林增加红树林覆盖面积,红树林总面积超过83平方公里,有效缓解海平面上升的影响。

2011年9~11月,广西沿海为季节性高海平面期,9月6日、10月30日和11月27日前后是天文大潮期,如遇风暴潮袭击,极易成灾,应引起高度重视。

3.11 海南

近30年,海南沿海的年代际海平面呈明显上升趋势。自2001年以来,海南沿海的海平面总体处于历史高位,2001~2010年的平均海平面比1991~2000年的平均海平面高约29毫米,比1981~1990年的平均海平面高约69毫米(图37)。

图37 海南沿海年代际海平面变化

2010年,海南沿海海平面比常年高84毫米,比2009年低23毫米。

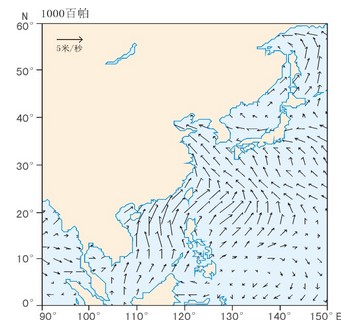

2010年,海南东部沿海1~8月海平面均高于常年同期, 10月份海平面异常偏高,较常年同期偏高258毫米;9月份海平面明显偏低,分别比常年同期和2009年同期低30毫米和245毫米(图38)。

图38 海南东部沿海海平面变化

2010年,海南西部沿海1~8月海平面均高于常年同期,10月份和11月份海平面偏高,较常年同期分别高117毫米和138毫米; 9月份海平面明显偏低,分别比常年同期和2009年同期低35毫米和187毫米(图39)。

图39 海南西部沿海海平面变化

海南沿岸的砂质海岸超过40%,海平面上升加剧海岸侵蚀程度,部分岸段侵蚀严重,滨海旅游资源受到破坏,海岸防护压力加大。海南应加强海岸带管理和生态保护,积极应对海平面上升影响,为海南国际旅游岛建设提供有力保障。

2011年9~11月,海南沿海为季节性高海平面期,9月15日、9月30日、10月15日、10月30日、11月11日和11月26日前后是天文大潮期,极易形成季节性高海平面、天文大潮和风暴潮三者叠加,引起灾害性高潮位,相关部门应密切关注。

表3 2010年中国沿海各省(自治区、直辖市)海平面变化(单位:毫米)

|

|

与常年比较 |

与2009年比较 |

未来30年(相对于2010年)预测 |

|

辽 宁 |

61 |

13 |

75~119 |

|

河 北 |

50 |

7 |

72~118 |

|

天 津 |

71 |

23 |

76~135 |

|

山 东 |

82 |

12 |

85~132 |

|

江 苏 |

82 |

-2 |

77~128 |

|

上 海 |

66 |

11 |

91~143 |

|

浙 江 |

67 |

11 |

84~139 |

|

福 建 |

55 |

-10 |

76~118 |

|

广 东 |

64 |

-27 |

84~149 |

|

广 西 |

56 |

-18 |

78~116 |

|

海 南 |

84 |

-23 |

85~132 |

4.海平面上升与气候变化

2010年,中国沿海平均海平面处于历史高位,福建北部沿海2月份和福建南部沿海10月份海平面较常年同期明显偏高,均为近30年来同期最高值。气温、气压和季风变动等是引起上述特征的重要原因。

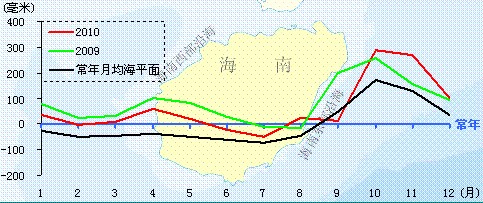

在全球气候变化背景下,近30年中国沿海地区气候持续变暖,海平面呈明显上升趋势。中国沿海近10年平均气温与海温较上世纪90年代分别上升0.4℃和0.2℃,较80年代分别上升了1.0℃和0.6℃。中国沿海地区气压呈下降趋势,近10年中国沿海平均气压较上世纪90年代和80年代分别下降了0.4百帕和0.5百帕。近10年中国沿海平均海平面较上世纪90年代上升了25毫米,较80年代上升了55毫米 (图40)。

图40 气温、海温、气压和海平面年代际变化

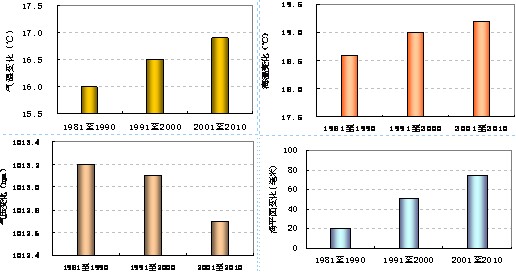

2010年2月,渤海、黄海与东海福建以北沿海气温较常年同期偏高0.8℃,海温与常年同期基本持平;气压较常年同期偏低2.6百帕;冬季风较常年同期显著减弱,有利于海水向近岸堆积(图41)。渤海、黄海和东海福建以北沿海2月海平面比常年同期偏高166毫米。

图41 2010年2月中国近海及邻近海域距平风场

2010年6月,渤海气压异常偏高,气温与海温偏低,夏季风偏弱。平均气压较常年同期和2009年同期分别偏高2.3百帕和6.8百帕,为近30年同期最高值;平均气温与常年同期持平,较2009年同期偏低1.7℃;平均海温较常年同期和2009年同期分别偏低1.1℃和2.1℃;南向风风速较常年同期和2009年同期均偏小。受区域水文、气象等因素的影响,2010年6月渤海海平面较2009年同期偏低101毫米,低于常年同期。

表4 渤海常年、2009年和2010年6月水文、气象因子统计

|

|

气温(℃) |

海温(℃) |

气压(hPa) |

南向风风速(m/s) |

|

常年 |

21.1 |

21.6 |

1005.5 |

2.0 |

|

2009年 |

22.8 |

22.6 |

1001.0 |

3.2 |

|

2010年 |

21.1 |

20.5 |

1007.8 |

1.2 |

2010年10月,东海与南海沿海地区平均气压较常年同期偏低0.7百帕和1.8百帕;海南出现强降水过程,最大日降水量超过370毫米;台风“鲇鱼”影响福建以南海域;东海与南海沿岸出现累计超过10天的明显增水过程,最大日平均增水近600毫米。10月东海与南海平均海平面较常年同期偏高119毫米。

2010年11月,渤海与黄海沿海地区气温较常年同期和2009年同期分别偏高1.7℃和3.9℃;平均海温较常年同期和2009年同期分别偏高1.2℃和1.8℃;平均气压较常年同期和2009年同期分别偏低3.9百帕和4.6百帕,为近30年同期低值;冬季风较常年同期显著减弱,有利于海水向近岸堆积。11月份渤海和黄海海平面较常年同期偏高约150毫米。

5.海平面上升与海洋灾害

海平面上升是一种缓发性灾害,其长期的累积作用给沿海地区的经济社会发展和生态环境带来了严重的影响。海平面上升使风暴潮的致灾程度加剧,海岸受到侵蚀,岸线变迁,沿海地区的咸潮、海水入侵和土壤盐渍化加重。

风暴潮

高海平面抬升了风暴增水的基础水位,风暴潮高潮位相应提高,水深增大,波浪作用增强,河流排水受阻,加大了致灾程度;反之,低海平面使风暴潮的影响减弱,致灾程度相对降低。

2010年9月,受异常风场等因素的影响,福建沿海海平面明显偏低,比2009年同期低139毫米,比常年同期低21毫米。在此期间,热带风暴“狮子山”、台风“莫兰蒂”和“凡亚比”先后在福建登陆,福建沿海有50多万人受灾,直接经济损失约7亿元,损失相对较小。

2010年10月,福建沿海海平面异常偏高,高于常年同期174毫米,高于2009年同期91毫米。台风“鲇鱼”在福建漳浦沿海登陆时又恰逢天文大潮、风暴增水与异常高海平面叠加,造成了严重的风暴潮灾害,60多万人受灾,直接经济损失超过26亿元。

咸潮

2010年1~4月,上海沿海平均海平面较常年同期和2009年同期分别偏高83毫米和26毫米,宝钢水库取水口共监测到4次咸潮入侵,最大含氯度达到1029.6毫克/升。

2010年4月,珠江口沿海海平面高于常年同期88毫米,比2009年同期高11毫米。我国西南地区遭遇大旱造成珠江上游来水减少,河口水位下降,致使珠江口较为罕见地在4月份发生了强咸潮。2~10日,在磨刀门水道大涌口水文站连续9天最高含氯量均超过3000毫克/升,最高超过5200毫克/升,加大了珠江口主要城市的供水压力。

海水入侵与土壤盐渍化

海平面的不断上升,地下水位下降,加重了山东、辽宁等沿海地区的海水入侵和土壤盐渍化程度。2010年,山东沿海海平面比常年高82毫米,辽宁沿海海平面比常年高61毫米。根据2010年海平面变化影响调查结果,山东滨州的重度海水入侵距离超过21千米;辽宁锦州小凌河附近土壤盐渍化明显,最大水溶性盐含量达6.2克/千克,居民饮水和农业生产均受到严重影响。

海岸侵蚀

海平面上升使潮差和波高增大,加重了山东和辽宁沿海的海岸侵蚀程度。2010年,山东、辽宁沿海海平面分别比常年高82毫米和61毫米,比2009年高12毫米和13毫米。根据2010年海平面变化影响调查结果,辽宁葫芦岛部分岸段的海岸侵蚀速率最大为2.5米/年;山东蓬莱的部分岸线,近50年来后退500米,最大超过700米。

6.应对海平面上升对策

海平面上升不但会淹没滨海土地,而且会不同程度地加大风暴潮、海岸侵蚀、咸潮入侵、海水入侵与土壤盐渍化等灾害的致灾程度,海平面上升已经成为影响我国沿海地区经济社会发展的主要灾害之一。为有效应对海平面上升的影响,国家海洋局不断加强海平面上升监测预测及影响评价业务化工作,继续开展基准潮位核定,并与沿海各地政府联合开展海平面变化影响调查,全面掌握海平面变化规律及其影响状况。

为保证沿海地区经济社会的和谐发展,保护滨海生态环境,有效应对海平面上升,建议沿海各地政府和相关部门采取如下措施:

(1)高度重视海平面变化影响调查工作,根据沿海各地的海平面变化影响特点,采集海平面变化影响信息,对海平面变化影响的重点区域和典型事件开展实地调查,掌握海平面变化对沿海地区的影响状况。

(2)开展海平面变化影响评价和脆弱性区划,科学、准确地评价海平面变化影响的范围和程度,为编修沿海发展规划和有效应对海平面上升灾害提供决策依据。

(3)在实施围填海等大型涉海工程时,充分考虑海平面上升因素,综合评价海平面上升对海洋动力、生态环境和海洋灾害的影响,保证当地社会经济的可持续发展。

(4)在咸潮、海水入侵与土壤盐渍化影响严重地区,合理调配淡水资源,兴修和完善水利设施,保障工农业生产和城市供水安全。

(5)在建设和加固海洋防御设施时,合理选址,充分利用滨海生态系统的防护功能,构建堤防与生态相结合的立体防护体系,实现沿海地区的和谐发展。

扫描二维码分享本页面

京公网安备 11010202007799号